近日,中国金融研究院教师文书洋(第一作者)、刘锡良、董青马(通讯作者)合作论文“金融业应当让利吗?—基本事实、理论分析与全球实证证据”在《金融研究》发表。文章针对当前国家和社会普遍关心的“金融让利”问题,将马克思“利息来源于利润”的著名观点融入现代经济增长框架,解释了金融业利润过高对经济增长的影响机制,并提供了基于全球面板数据的实证证据。

内容简介

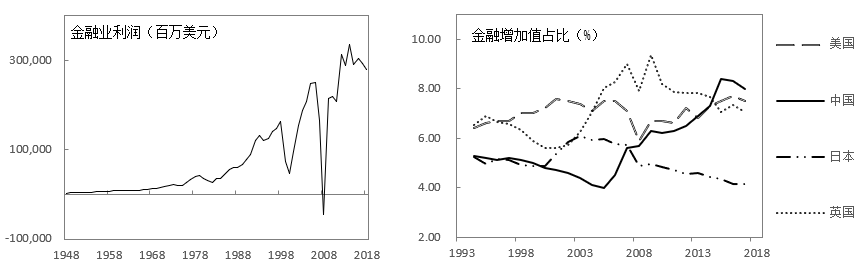

金融化进程的重要特征之一就是金融业利润上升。自上世纪70年代开始,金融行业的利润呈几何级数增长(图1)。从1973年到2018年,美国GDP增长约14.2倍,而金融业利润增长了超过100倍;全球GDP增长约16倍,而存款性货币银行资产增加了超过40倍。近年来,“金融让利”成为金融支持实体经济发展的重要手段。从国家政策和社会舆论来看,“金融让利”得到了广泛支持,但在理论研究领域,却鲜有严谨的理论分析和实证证据。

图1. 金融业利润与金融增加值占比

(美国经济分析局网站、中国国家统计局、Wind金融终端)

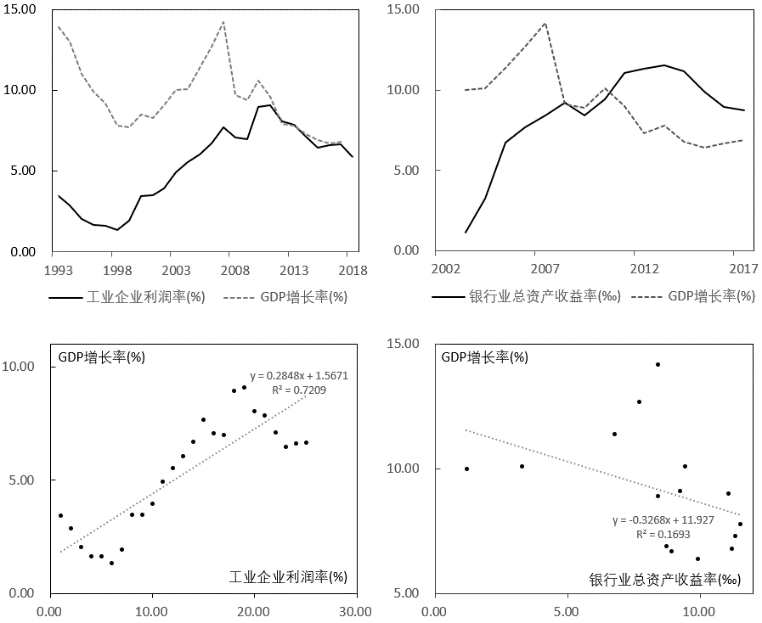

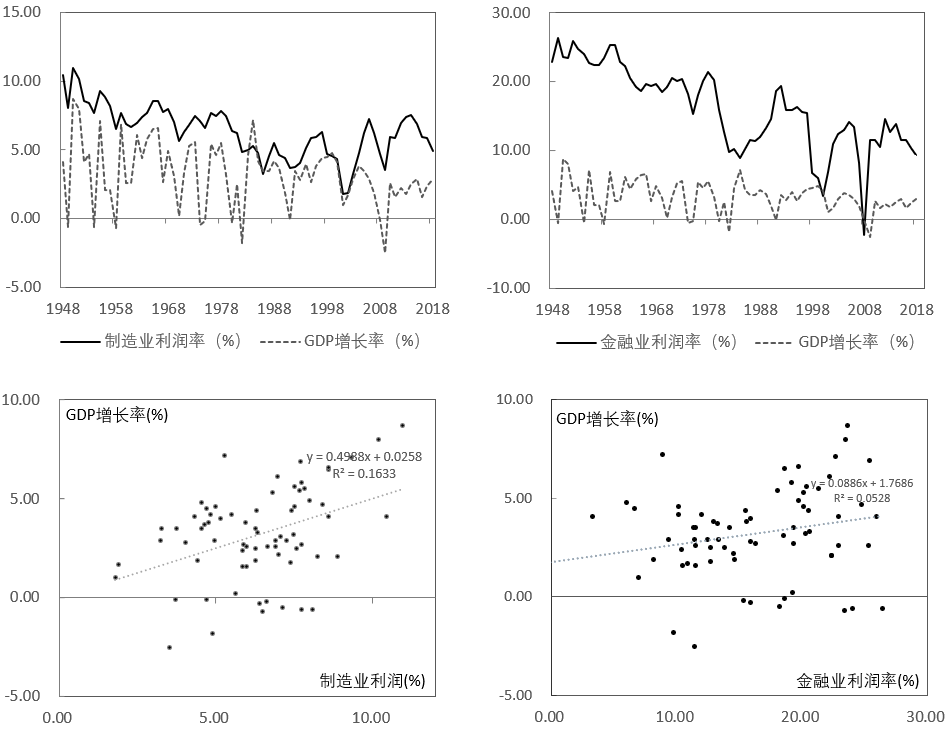

从中国和美国的数据来看,制造业和工业企业的利润率与经济增长呈显著的正相关,但金融企业的利润率与经济增长没有明显的线性关系,甚至有时候表现出负向关系(图2、图3)。

图2. 中国工业企业利润、金融业利润与经济增长

图2. 中国工业企业利润、金融业利润与经济增长

(数据来源:Wind咨询终端)

图3. 美国制造业利润、金融业利润与经济增长

(数据来源:根据美国经济分析局数据整理)

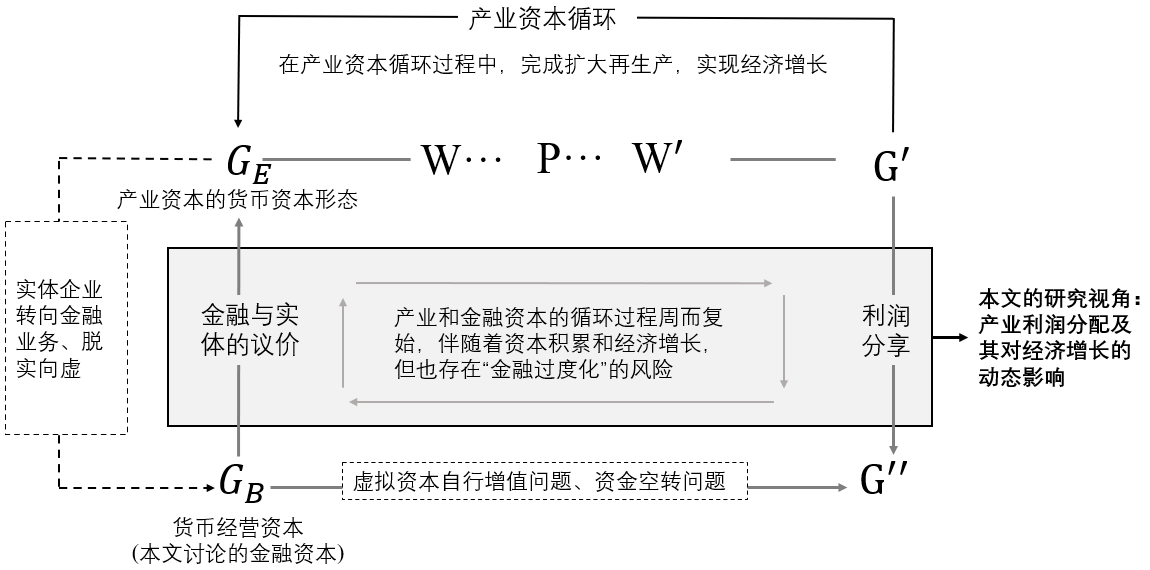

相比西方金融理论,马克思的金融思想更加重视对利润来源的分析。虽然现代金融产品和服务种类繁多,但究其利润的最终来源,依然是实体行业。但事实上,随着金融行业的发展,金融机构从企业的服务者,变成了能够制约产业发展的强势市场主体。利润的分享问题是金融与实体的天然联系,金融的高利润意味着产业的高融资成本,其结果可能是损害经济增长。马克思主义政治经济学意识到了金融业利润来源的重要性,提出了金融业高利润可能损害经济发展的观点,但很少给出基于经济增长的细化理论分析;而另一方面,在西方经济学领域,对于“金融过度化”假说(‘too much’ finance hypothesis)的探讨颇多,但很少涉及金融业利润的问题。

论文从文献和经济现象出发,将马克思主义经济增长理论与西方新古典框架有机结合,在数学形式上“求同存异”,将马克思“利息来源于利润”的著名观点融入现代经济增长理论,构建了内生金融发展和产融利润分配的经济增长模型。模型解释了金融业利润过高对经济增长的影响机制:经济增长的最终动力来源于实体产业,金融业利润的本质是分享实体部门创造的价值,虽然金融能够帮助实体产业提升效率,但如果金融业分享的利润过高则会影响实体部门的资本积累,这种效应超过一定限度后将会损害经济增长(图4)。在理论模型的基础上,本文使用187个国家1996至2017年跨国面板的数据对金融业利润与经济增长的关系进行了检验,验证了金融业利润过高对于经济发展的负面影响,支持了理论推论。本文为中国的现实问题给出了严谨的经济学解释,指明了建立金融合理让利机制的方向,并且为马克思主义金融理论与西方金融理论的有机结合、中国特色金融理论体系的构建提供了一种思路。

图4. 文章理论模型逻辑

(初审:周佩 骆岭 | 复审:董青马 谭敏 | 终审:李原)